|

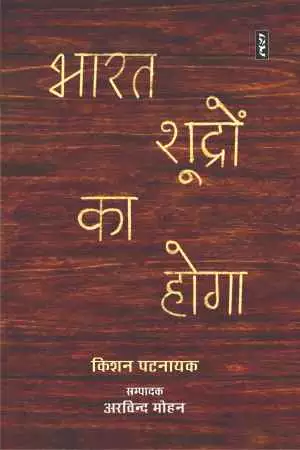

नई पुस्तकें >> भारत शूद्रों का होगा भारत शूद्रों का होगाकिशन पटनायक

|

|

|||||||

वरिष्ठ राजनैतिक विचारक-कार्यकर्ता किशन पटनायक की यह पहली पूरी किताब है। जाहिर है इसे छापते हुए कोई भी प्रकाशक निहाल होता-हमारे जैसे नये प्रकाशन के लिए तो यह गौरव की बात ही है।

श्री पटनायक कोई लेखक नहीं हैं-सक्रिय और गम्भीर राजनीतिकर्मी हैं। बहुत कम उम्र में 1962 में सांसद बनकर उन्होंने चीन के हाथों हुई पराजय का सवाल हो या प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के खर्च का, सरकार और संसद के अँग्रेजी की प्रधानता का सवाल हो या तत्कालीन काँग्रेसी नीतियों पर पहली बार सार्थक सवाल खड़े करने का, सभी पर खुलकर बोला और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस संसद में समाजवादी पार्टी के सिर्फ़ दो ही सांसद गये थे-डॉ. राममनोहर लोहिया और मधु लिमये जैसे लोग बाद में उप चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन नौजवान किशन पटनायक ने विपक्ष की भूमिका बखूबी निभायी थी।

वे डॉ. लोहिया के उन कुछेक शिष्यों में से एक हैं जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद लोहिया विचार मंच चलाया और लोहिया के बाद देश में हुए लगभग सभी बड़े आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पर वे सत्ता की होड़ वाली किसी पार्टी में नहीं गये और लगातार देश-समाज की समस्याओं, नयी प्रवृत्तियों पर गम्भीर चिन्तन-मनन करते रहे। नये राजनैतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का काम भी उन्होंने बखूबी किया है। लोहिया विचार मंच हो या 1974 का आन्दोलन, फिर समता संगठन और अब समाजवादी जन परिषद से जुड़कर वे लगातार एक आदर्शवादी वैकल्पिक राजनैतिक संगठन खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

जैसा कि पहले कहा गया है, वे कोई लेखक नहीं हैं पर वे ‘सामयिक वार्ता’ नामक राजनैतिक पत्रिका का सम्पादन 1977 से कर रहे हैं। इसके पहले वे ‘जन’ और ‘मैनकाइण्ड’ से जुड़े रहे हैं। और इन पत्रिकाओं के माध्यम से हो या दूसरे अखबारों में लेख लिखकर, अपने भाषणों और प्रशिक्षण शिविरों की बातचीत से उन्होंने किताबें लिखने वालों के लिए पर्याप्त सामग्री जुटायी है, देश में बौद्धिक बहसें छेड़ी हैं। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले ‘सामयिक वार्ता’ ने ही जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाकर इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाया था।

किशन जी की यह किताब भी पिछले डेढ़-दो साल से उनके चिन्तन, लेखन, भाषण को ही एकसाथ लाती है। सम्भव है कि सामयिक वार्ता के नियमित पाठकों और उनको लगातार सुनने वालों को इसमें कई तर्क पहचाने लगें। साम्प्रदायिकता और आर्थिक गुलामी के दोहरे खतरे को वे देश-समाज के लिए बड़ा संकट मानते हैं। पर हाल की राजनीति में हुए पिछड़ों के उभार में उनको आशा की किरण भी दिखती है। पर वे इस उभार से आगे आए पिछड़ा नेतृत्व की सीमाओं को देख पाने से भी नहीं चूके हैं। साथ ही वे यह भी मानते हैं कि अब आज़ादी के दौर या उसके बादवाले समय की तरह अगड़ों का नेतृत्व सम्भव नहीं है। न तो अगड़ा नेतृत्व पूरे समाज के लिए सोच पाएगा और न ही पूरे समाज द्वारा स्वीकृत हो पाएगा। नयी राजनीति और पुरानी राजनीति जिसमें काँग्रेस, वामपंथी, सभी शामिल हैं-के बीच साफ विभाजन करना भी उनकी सोच की स्पष्टता को बताता है।

यह किताब पढ़कर आप बहुत खामोशी से नहीं बैठ सकते। यह आपके मन में भी उथल-पुथल मचाएगी। नया सोचने का रास्ता दिखाएगी। कम से कम प्रकाशक के तौर पर हमारी तो यही धारणा है। और अगर ऐसा हुआ तभी इस किताब के प्रकाशन का उद्देश्य पूरा होगा।

|

|||||

i

i